Unternehmensführung & Strategie: Pitch-Dokument für OE-Pilotprojekt Einführung universales Menschenbild

- thomaskind

- 15. Aug. 2025

- 15 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 30. Aug. 2025

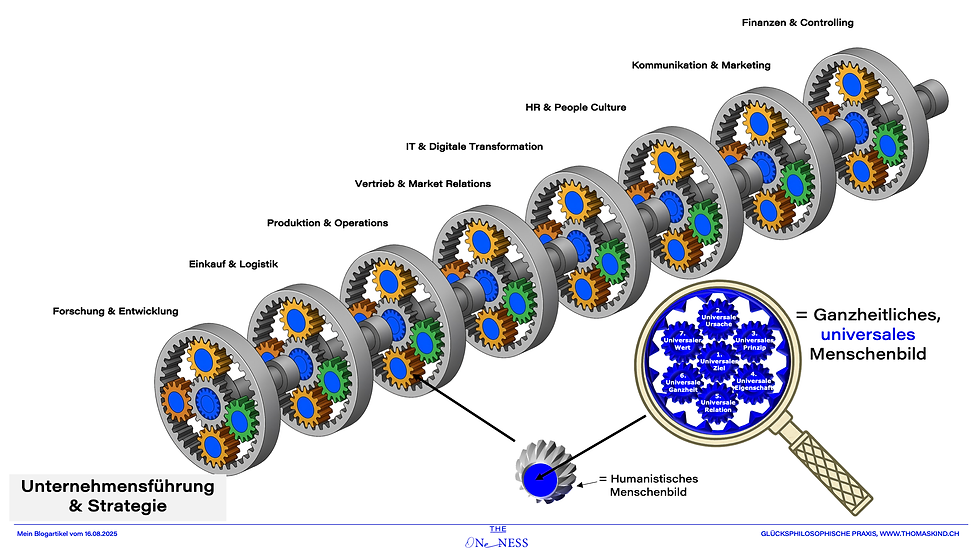

Wie ein erweitertes Menschenbild gezielt in die Unternehmensführung & Strategie und das Gesamtunternehmen getragen werden kann.

Du kannst diesen Blogbeitrag "Pitch-Dokument Unternehmensführung & Strategie" als .pdf-Datei kostenfrei herunterladen:

Einleitung

Die Welt spielt nicht mehr nach den alten Regeln. Bei dieser "Welt-Meisterschaft" verschärfen sich die Herausforderungen für Unternehmen fast täglich. Diese Dynamiken erzeugen eine hochkomplexe, fragmentierte Welt, in der die gewohnten Erfolgsrezepte oft nicht mehr greifen. Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz - und damit Unternehmenswerte - stehen unter Druck.

Nur Bester zu sein reicht auch heute nicht. Um ein "Welt-Meister" zu sein, müssen Organisationen es schaffen, aus Unterschiedlichkeit eine gemeinsame Bewegung zu formen:

👉 Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit.

Dabei ist Einheit ist der unsichtbare Faktor, der Wirkung vielfach hebelt. Der Schlüssel für diese Einheit liegt weder im Organigramm noch in einer gemeinsamen Aufgabe oder in einem gemeinsamen Ziel. Er liegt im Menschenbild, das Handeln prägt – bewusst oder unbewusst.

Das bisher dominierende humanistische Menschenbild hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte ermöglicht:

Es stellt den Menschen als selbstbestimmtes, entwicklungsfähiges und werteorientiertes Individuum in den Mittelpunkt – und hat dadurch Motivation, Eigenverantwortung und persönliche Potenzialentfaltung gestärkt.

Doch in einer zunehmend vernetzten, dynamischen und divers geprägten Welt stößt diese Sichtweise an Grenzen:

Sie bleibt zu stark auf das Individuum fokussiert und unterschätzt die Wirkung kollektiver Dynamiken, Beziehungsqualität und kultureller Kohärenz. Die Folge sind steigende Reibungsverluste, Motivationsverluste und ein sinkender strategischer Wirkungsgrad in vielen Unternehmensbereichen.

Was fehlt, ist ein erweiterter innerer Bezugspunkt:

Das ganzheitliche, universale Menschenbild erweitert den Blick:

Es versteht Menschen nicht nur als individuelle Leistungsträger, sondern als eingebettete Beziehungspunkte in sozialen, kulturellen und ökologischen Systemen. Es integriert Vielfalt, fördert Zugehörigkeit und ermöglicht Transformation als gemeinsamen Entwicklungsprozess – individuell, kollektiv und systemisch.

Dieses Pitch-Dokument ist Teil einer Reihe von neun funktionsspezifischen Mustervorlagen, die Entscheidungsträgern helfen, Pilotprojekte zur Einführung dieses erweiterten Menschenbilds in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich anzustoßen.

Ziel ist es, in 2–3 ausgewählten Funktionsbereichen erste Piloterfahrungen zu sammeln, Wirkungshypothesen zu validieren und daraus übertragbare Prinzipien für die skalierte Anwendung im gesamten Unternehmen abzuleiten.

Jedes Dokument folgt einer klaren Struktur:

Strategische Ausgangslage

Wirkungshypothesen & Nutzen – kulturell, strategisch, wirtschaftlich

Ziele & Vorgehensweise des Piloten

Business Case & Wirkungsmessung

Skalierungslogik & Erfolgsfaktoren

Damit schaffen die Pitches nicht nur eine inhaltliche Grundlage für den Start, sondern auch eine konsistente Argumentations- und Entscheidungsbasis für das Management.

Gemeinsam mit dem dazugehörigen Anwenderleitfaden bilden sie die wesentlichen Werkzeuge einer von mir bereitgestellten Toolbox für eine unternehmensweite Einführung des ganzheitlichen, universalen Menschenbilds im Rahmen eines Projekts zur Organisationsentwicklung – schrittweise, wirkungsorientiert und nachhaltig.

Zu diesem Pitch-Dokument:

Im Bereich Unternehmensführung & Strategie entscheidet das zugrunde liegende Menschenbild darüber, wie wir Zukunft gestalten: Ob wir Strategien nur entwerfen – oder ob wir sie anschlussfähig machen, damit Menschen sie mittragen. Ein ganzheitliches, universales Menschenbild erweitert die Führungslogik: Es verbindet Zahlen mit Beziehungen, Ziele mit Sinn und Strategie mit kultureller Resonanz. So entsteht eine Unternehmensführung, die nicht nur plant, sondern verbindet – und dadurch Umsetzungsstärke und Resilienz steigert.

Inhaltsverzeichnis des Pitch-Dokuments

1. Ausgangslage

4.1 Pilot-Setting

4.5.1 Erlös- & Kostenplanung

4.5.2 Return on Investment

Executive Summary

1. Strategischer Anlass

Die strategische Führung unseres Unternehmens basiert implizit auf einem humanistischen Menschenbild, das von individueller Vernunft, Zielorientierung und Werteethik geprägt ist. Diese Logik hat unsere Organisation über viele Jahre getragen und insbesondere in der Mitarbeiterbindung, kulturellen Positionierung und Partizipation gestärkt.

Doch in einem Kontext zunehmender Dynamik, wachsender ESG-Anforderungen, systemischer Unsicherheit und beschleunigter Transformation gerät dieser Denkrahmen zunehmend an seine kulturellen und ökonomischen Grenzen:

Zentrale Herausforderung:

Das humanistische Menschenbild geht von planbarer Entwicklung, rationaler Steuerbarkeit und kulturellem Wertewandel als Folge, nicht als Ursache, aus. Dadurch verliert unsere strategische Steuerung an Wirkung:

Zielsteuerung verengt strategisches Denken: Menschen werden primär als zielerreichende Akteure verstanden – nicht als Resonanzpartner in einem komplexen System.

Planung verkennt Emergenz: Zukunft wird linear prognostiziert, nicht systemisch antizipiert. Das führt zu Übersteuerung, Agilitätsverlust und Fehlinvestitionen.

Effizienzdenken dominiert Wertschöpfung: Kooperationen und Ökosystemlogiken bleiben unterentwickelt, Plattformwertschöpfung wird verpasst.

Kultur wird als Folge behandelt: Kulturelle Spannungen gelten nicht als strategischer Hebel, sondern als nachgelagertes Thema – mit Wirkungslücken in Transformationsprozessen.

Typische monetäre Folgen:

Hohe Kosten durch Fehlanpassung strategischer Pläne, z. B. bei Marktverfehlungen, Kundenbedarfsüberschätzung oder inkonsistenter Positionierung.

Investitionsstau durch Misstrauen in emergente Entwicklungen, die sich nicht in Zielsysteme einfügen.

Hoher Zeit- und Ressourceneinsatz für Überwachung und Zielcontrolling, statt Fokus auf Wirkung und Sinn.

Sinkender Shareholder Value, weil immaterielle Erfolgsfaktoren (z. B. Reputation, Beziehungskapital, kulturelle Kohärenz) nicht strategisch bewertet oder gesteuert werden.

2. Strategische Hypothese zum Nutzen

Im Rahmen unseres Organisationsentwicklungsprojekt zur Einführung eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds haben wir in der vorherigen Projektphase "Konzeption" bereits ein ganzheitlichen, universalen Menschenbild zusammen mit externer Expertise als Zielbild erarbeitet, und seine Übertragbarkeit auf Unternehmensfunktionen zusammen mit Fachbereichen positiv reflektiert.

Die Einführung eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds im Bereich Unternehmensführung & Strategie ist kein weicher Kulturimpuls, sondern ein strategischer Systemfaktor. Ein erweitertes, universales Menschenbild kann unsere Unternehmensführung ergänzen und stärken, indem es systemische, kulturelle und moralische Faktoren integriert.

Wirkannahmen im Pilotprojekt:

Erhöhte strategische Wirkung durch systemische Resonanzsteuerung

Reduzierte Reibung und Steuerungskosten

Höherer Shareholder Value durch Kohärenz und kulturelle Anschlussfähigkeit

Klarer Beitrag zu ESG-Compliance, Anpassungsfähigkeit und Führungsresilienz

3. Pilotprojekt: Ziel und Vorgehen

Das Pilotprojekt dient der praktischen Erprobung dieser Hypothesen in einem strategisch geschützten Rahmen.

Ziele:

Strategische Wirkungshypothesen entlang des erweiterten Menschenbilds validieren

Neue Steuerungs- und Führungslogiken erproben (z. B. dialogische Zielbildung, dynamische Priorisierung)

Beitrag zu ausgewählten Unternehmenszielen (z. B. Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Wirkungstreue) belegen

Was wird getestet:

Neue Steuerungslogiken: Dialogische Zielbildung, dynamische Priorisierung, Resonanzbasierte KPIs

Führungspraktiken: Kollektive Sinnbildung, Verantwortungsteilung, systemi-sche Entscheidungsprozesse

Strategische Wirkung: Höhere Kohärenz, Reaktionsfähigkeit & Anschlussfä-higkeit an Stakeholder-Systeme

Umsetzung:

Bereich: Unternehmensführung & Strategie

Laufzeit: 12 Wochen

Beteiligte: Bereichsleitung, Strategieexpert:innen, externe Beratung

Formate: Startworkshop, Wirkungsmonitoring, dialogische Reflexionsräume

4. Wirtschaftliche Fundierung (Business Case – erste Annahmen)

Ressourceneinsatz (jährlich) | Monetäre Wirkung (jährlich) | Wirkungslogik |

Einführung resonanzbasierter Steuerungsformate | +10–20 % Projektkosten | Vertrauen & Agilität durch sinnorientierte Steuerung |

Reduktion von Zielcontrolling & Planaufwand | Reduktion Steuerungskosten um 15–30 % | Weniger Kontrolle, mehr Selbststeuerung & strategische Klarheit |

Reputationsaufwertung durch ganzheitliche ESG-Logik | 1 : 6–12 ROI durch bessere Bewertung immaterieller Erfolgsfaktoren | Mehr Kohärenz, höheres Vertrauen bei Investor:innen & Stakeholdern |

5. Erwartete Skalierbarkeit

Das Pilotprojekt liefert entscheidende Erkenntnisse zur Skalierbarkeit des erweiterten Menschenbilds auf andere Unternehmensbereiche.

Es bildet die Grundlage für die Entwicklung eines funktionsspezifisch anschlussfähigen, unternehmensweiten OE-Programms.

6. Empfohlene nächste Schritte

Schritt | Beschreibung | Zeitrahmen |

1. Freigabe Pilotprojekt | Entscheidung durch Lenkungskreis bzw. Geschäftsleitung | innerhalb 1 Woche |

2. Benennung Projektpat:innen | Top-Management-Patenschaft zur strategischen Absicherung | innerhalb 2 Wochen |

3. Startworkshop & Umsetzung | Zielklärung, Rollenverteilung, Start des Wirkungsdesigns | ab Woche 4 |

4. Wirkungsmonitoring & Reflexion | Zwischenauswertung und Entscheidung über mögliche Skalierungsperspektiven | ab Woche 17 |

Ergänzend empfohlen:

OE-Begleitung empfohlen zur Skalierungsfähigkeit

Externe Beratung unterstützt Design, Moderation & Wirkungssicherung

Regelmäßige Wirkungsdialoge mit CEO zur strategischen Rückkopplung und Entscheidungsvorbereitung

Nächster Schritt:

→ Formale Freigabe und Priorisierung durch Geschäftsleitung und CEO

1. Ausgangslage

Wertebasiert, aber linear gedacht? Warum unsere strategische Steuerung an Wirkung verliert

Unser Bereich Unternehmensführung & Strategie stützt sich implizit auf ein humanistisches Menschenbild, das von Grundannahmen wie rationales Denken, individuelle Autonomie, Selbstverwirklichung und Wertorientierung geprägt ist. Diese Haltung hat die Kultur unserer strategischen Führung lange geprägt – mit positiven Effekten für Partizipation, Mitarbeiterbindung und ethische Ambition.

Doch gerade in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld geraten zentrale Annahmen dieses Menschenbilds strategisch unter Druck. Die Folgen sind kulturelle Spannungen, sinkende Steuerungswirksamkeit und steigende Transformationskosten.

Zentrale Herausforderungen in der Unternehmensführung & Strategie:

Humanistische Annahme: Menschen sind vernünftig und steuerbar

Unsere strategischen Steuerungssysteme basieren stark auf Zielvorgaben, Planlogik und KPI-Führung. Das erzeugt hohen Kontrollaufwand, aber niedrige Anpassungsfähigkeit – insbesondere in volatilen Marktumfeldern.

Humanistische Annahme: Zukunft ist planbar und linear entwickelbar

Strategien folgen häufig einem Fortschrittsnarrativ, das Nichtlinearität, Kipppunkte und Emergenz unterschätzt. Dadurch drohen Übersteuerung, Fehlinvestitionen und verlorene Marktchancen bei disruptiven Veränderungen.

Humanistische Annahme: Wettbewerb ist Effizienzvergleich, nicht Beziehungssystem

Strategisches Denken zielt oft auf Optimierung und Ressourceneffizienz, vernachlässigt aber systemische Kooperation, Plattformlogiken und intangible Wertschöpfung in Netzwerken.

Humanistische Annahme: Kultur ist Folge von Strategie, nicht deren Grundlage

Transformationsinitiativen werden meist aus der Strategie entwickelt, statt kulturell verankert zu sein. Der strategische Wandel verliert so an Resonanzfähigkeit und stößt intern auf Widerstände oder Zynismus.

Typische monetäre Folgen:

Diese strategischen Engführungen des humanistischen Menschenbilds wirken sich nicht nur kulturell, sondern auch monetär spürbar aus:

Fehlanpassungen strategischer Pläne (z. B. Marktverfehlung, Fehleinschätzung von Kundenbedürfnissen) erzeugen hohe Opportunitätskosten

Investitionsstaus, weil emergente Entwicklungen als unsicher oder strategisch nicht anschlussfähig erscheinen

Hoher Zeitaufwand durch Überwachung, Zielcontrolling und manuelles Steering in Zielprozessen

Sinkender Shareholder Value, weil intangible Erfolgsfaktoren (Beziehungsqualität, Reputation, Kulturkohärenz) strategisch nicht einbezogen werden

Internationale Praxisbeispiele: Wo unser humanistisches Menschenbild im Bereich Unternehmensführung & Strategie an Grenzen stößt

1. Beispiel China: Unser Zielsystem stößt an Grenzen der politischen Kultur

Unser Problem:

Unsere Strategien fokussieren sich auf Planerfüllung, KPI-Steuerung und klare Verantwortungslogiken. Diese Logik trifft jedoch auf ein Umfeld, in dem politische Opportunität, persönliche Netzwerke (Guanxi) und langfristige Systemharmonie Priorität haben.

Folgen für unsere Unternehmensführung:

Lokale Führungskräfte agieren nicht entlang der zentralen Strategievorgaben, sondern situativ und beziehungsbasiert

Strategische Transformationen werden inoffiziell blockiert oder umgedeutet

Verlust an Steuerungskraft, erhöhter Abstimmungsaufwand, Reputationsrisiken durch „kulturelle Missverständnisse“

2. Beispiel aus Japan: Unsere Top-down-Strategien kollidieren mit Harmonie- und Konsensprinzipien

Unser Problem:

In unserer japanischen Organisation ist Strategie nicht allein Zielplanung, sondern Ergebnis kollektiver Sinnbildung. Strategische Entscheidungen benötigen breite Einbindung, internen Konsens und soziale Resonanz. Unsere westlich-hierarchische Steuerung wird als übergriffig oder disharmonisch empfunden.

Folgen für unsere Unternehmensführung:

Strategische Projekte werden formal akzeptiert, aber informell nicht gelebt

Mangel an Commitment trotz hoher Planungsqualität

Verzögerungen, Motivationsverluste und hohe kulturelle Transaktionskosten

Fazit aus Sicht unserer CEO:

„Gerade mit unserem ambitionierten Selbstverständnis als Sustainability Leader reicht eine rein individualistisch geprägte Unternehmensführung & Strategie nicht mehr aus.

Unser humanistisches Menschenbild liefert zwar wichtige Impulse für Werteorientierung, Sinn und Verantwortung. Doch in der heutigen strategischen Praxis – insbesondere im internationalen Kontext – stößt es zunehmend an seine Grenzen:

Es fehlt die Fähigkeit, komplexe Beziehungen, nichtlineare Entwicklungen und kulturelle Systeme strategisch zu integrieren.

Es entsteht eine Kluft zwischen globaler Ambition und lokaler Anschlussfähigkeit.

Das reduziert die strategische Wirksamkeit und erzeugt wachsende Steuerungskosten, Fehlinvestitionen und Reputationsrisiken.

Es braucht eine systemisch anschlussfähige Unternehmensführung, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Resonanz basiert. Ein ganzheitliches, universales Menschenbild bietet dafür den strategischen Orientierungsrahmen.“

2. Strategischer Hebel & Beitrag zu Unternehmenszielen

Strategie neu denken – aus einem kohärenten Menschenbild heraus

Ein ganzheitliches, universales Menschenbild eröffnet unserem Bereich Unter-nehmensführung & Strategie neue Denk- und Steuerungslogiken. Anstatt Strategie primär über Zielsysteme, Planungszyklen oder Effizienzlogik zu definieren, rückt dieses Menschenbild Beziehung, Kohärenz und Sinnstiftung ins Zentrum strategischer Wirksamkeit.

2.1 Chancen der Erweiterung des Menschenbilds

Nachfolgend sind die Chancen tabellarisch dargestellt – entlang der sieben Merkmale des erweiterten, universales Menschenbilds, wie wir es in der vorherigen Projektphase „Konzeption“ als Zielbild entwickelt haben.

Merkmale universales Menschenbild | Strategielogik im Pilotprojekt | Strategische Wirkungshypothese |

Das Eine-Sein (universales Ziel) | Strategische Ausrichtung am Purpose wird aus Beziehungserleben und Sinnstiftung gespiegelt, nicht nur aus Leitbildern abgeleitet. | Erhöhte strategische Anschlussfähigkeit & innere Kohärenz |

Wandel (universale Ursache) | Strategie wird nicht als Plan, sondern als evolutionärer Steuerungsprozess mit Szenarien, Feedbackschleifen & Reaktionslogik angelegt. | Höhere Resilienz und bessere Reaktion auf Marktdynamiken |

Selbstregulation (universales Prinzip) | Steuerung erfolgt über kulturelle Prinzipien statt Mikrozielen – Fokus auf Rahmen, nicht auf Kontrolle. | Geringerer Steuerungsaufwand, mehr Beweglichkeit |

Wahres Selbst (universale Eigenschaft) | Unternehmensziele werden so gestaltet, dass sie Raum für Differenzierung, Innovationsimpulse & Selbstverantwortung lassen. | Strategien gewinnen an Tiefe & Umsetzungskraft |

Sozioökologisches System (universale Relation) | Stakeholderinteressen werden strategisch vernetzt (z. B. Kund:innen, Kapitalgeber, Gesellschaft, Natur). | Höhere Legitimität & ESG-Kompatibilität |

Bedürfnispanarchie (universale Ganzheit) | Strategieentwicklung berücksichtigt Zyklen, Reifegrade, Regressionsphasen – statt nur lineare Zielpfade. | Bessere Passung zu organisationaler Realität |

Frieden (universaler Wert) | Strategischer Wandel wird über Deeskalation, Verständigung und kulturelle Stabilisierung begleitet. | Reduzierte Konfliktkosten & erhöhte Akzeptanz |

2.2 Wie das Pilotprojekt auf strategische Unternehmensziele einzahlt

Das Pilotprojekt zielt darauf, den Beitrag eines erweiterten, universalen Menschenbilds zu unseren zentralen Unternehmenszielen messbar und erfahrbar zu machen – kulturell, prozessual und ökonomisch.

1. Ziel: Strategische Kohärenz stärken

Orientierung am universalen Menschenbild schafft eine strategische Erzählung, die intern wie extern glaubwürdig wirkt.

Purpose wird nicht nur postuliert, sondern aus der erlebten Kultur gespeist.

Unternehmensstrategie und ESG-Positionierung erhalten kulturelle Glaubwürdigkeit und Anschlussfähigkeit.

2. Ziel: Steuerungskomplexität reduzieren

Strategie wird nicht länger durch Mikromanagement operationalisiert, sondern über Werte, Prinzipien und Muster gesteuert.

Dadurch sinken der Zielabstimmungsaufwand, die Kontrollkosten und der Ressourceneinsatz in der Führung.

Komplexität wird nicht durch Kontrolle, sondern durch Kohärenz reduziert.

3. Ziel: Anpassungsfähigkeit & Resilienz erhöhen

Das Menschenbild fördert systemisches Denken, ermöglicht Nichtwissen, Emergenz und Feedback als Steuerungsimpulse.

Strategische Planung wird dadurch robuster gegenüber Schocks, Krisen und Umbrüchen.

Fehlinvestitionen durch lineares Denken werden reduziert.

4. Ziel: ESG-Transformation strategisch integrieren

ESG-Ziele sind nicht Add-on, sondern integraler Bestandteil strategischer Entscheidungsfindung.

Alle relevanten Stakeholder (z. B. Natur, Gesellschaft, Kapitalgeber) werden strategisch eingebunden.

Das stärkt die Legitimität und Wirksamkeit strategischer Entscheidungen im Außenverhältnis.

5. Ziel: Zukunftsfähigkeit durch Komplexitätsintelligenz

Die Strategiebildung folgt systemischen Prinzipien statt statischer Zielhierarchien.

Ambiguität, Vielschichtigkeit und Widersprüche werden nicht ausgeschlossen, sondern gestalterisch genutzt.

Zukunftsfähigkeit wird zum strategischen Wertbeitrag selbst.

6. Ziel: Shareholder Value durch Intangibles

Reputationsgewinn, Beziehungsqualität und kulturelle Kohärenz steigern den Marken- und Unternehmenswert.

Diese „intangible Assets“ stabilisieren langfristig den Shareholder Value – auch bei volatilen Märkten.

Strategische Steuerung integriert ökonomische und kulturelle Kapitalformen.

3. Ziel des Pilotprojekts

Vom strategischen Denken zur systemischen Wirkung – das Menschenbild im Praxistest

Das geplante Pilotprojekt dient als strategisch geschützter Erprobungsraum, um unser bisheriges, humanistisches Menschenbild gezielt um ein ganzheitliches, universales Element zu erweitern – mit dem Ziel, unsere Unternehmensführung kohärenter, anpassungsfähiger und zukunftsrobuster zu gestalten.

Diese Erweiterung ist kein Bruch mit bestehenden Werten, sondern ein integrativer Entwicklungsschritt: Sie erlaubt es uns, strategische Unternehmensführung nicht nur rational und wertebasiert, sondern auch systemisch, resonant und kulturell anschlussfähig zu gestalten.

Im Fokus steht die Frage:

Wie verändert sich die strategische Wirkung, wenn Unternehmensführung und Steuerung aus einem ganzheitlichen, universalen Menschenbild heraus gestaltet werden?

Vergleich: Humanistisches vs. Ganzheitliches, universales Menschenbild auf Ebene des Gesamtunternehmens

Aspekt | Humanistisches Menschenbild | Ganzheitliches, universales Menschenbild |

Definition | Betonung von Selbstverwirklichung, Freiheit, Würde, Verantwortung (z. B. Maslow, Rogers) | Allgemeingültige Annahmen über den Menschen – unabhängig von Kultur, Zeit, Kontext |

Fokus | Arbeitsbedingungen & Bedürfnisbefriedigung (z. B. Mitarbeitende, Kund:innen) | Menschenwürde & universelle Prinzipien – bezogen auf alle Stakeholdergruppen |

Zielrichtung | Leistungsförderung & Bindung | Systemkohärenz, moralischer Werterahmen, Friedensfähigkeit |

Systemelemente | Einzelne Stakeholdergruppen (z. B. Mitarbeitende, Kunden) | Das gesamte Beziehungssystem – intern wie extern |

Ressourceneinsatz | Höher für vergleichbare Wirkung | Geringer bei höherem System-Impact |

Führung | Empathisch, partizipativ, entwicklungsfördernd | Visionsorientiert, mit kollektiver Sinnstiftung & systemischer Orientierung |

Wirkungshorizont | Kurz- bis mittelfristig | Langfristig und generationsübergreifend |

Wertschöpfung / Impact | Geringerer Output bei gleichem Input | Höherer Impact bei gleichem Ressourceneinsatz |

Zielsetzung des Piloten:

Praxisüberprüfung strategischer Wirkungshypothesen:

Das Pilotprojekt schafft einen geschützten Rahmen um zu testen, wie sich strategische Kohärenz, Flexibilität und Steuerungsqualität entwickeln, wenn zentrale Führungs- und Steuerungsprozesse aus dem universalen Menschenbild abgeleitet werden – nicht als Appell, sondern als echte Erfahrung.

Erfahrung mit neuen Steuerungslogiken:

Einführung von Sinn- und Resonanzsteuerung in strategischen Zyklen – etwa durch dialogische Zielbildung, dynamische Priorisierung und kulturell eingebettete KPI-Systeme.

Verankerung über Führungsverhalten:

Führungskräfte und Teams testen in sicherem Rahmen systemisch inspirierte Formen strategischer Kommunikation, Entscheidung und Verantwortungsteilung.

Validierung funktionsbereichs-spezifischer Skalierung:

Erste Lernerfahrungen dienen als Grundlage für die Übertragung auf andere Führungsfunktionen und für die anschließende Entwicklung eines strategischen Gesamtmodells für OE-Skalierung.

Fazit:

Das Pilotprojekt ermöglicht es, die Wirkung eines erweiterten Menschenbilds im Alltag konkret erfahrbar zu machen – und liefert fundierte Entscheidungsgrundlagen für eine unternehmensweite Transformation hin zu einer strategisch kohärenten, kulturell verankerten und systemisch tragfähigen Unternehmensführung.

4. Vorgehensweise

Was konkret getestet wird – und wie daraus ein skalierbarer Hebel für Unter-nehmensführung entsteht

Das Pilotprojekt im Bereich Unternehmensführung & Strategie dient als strategische Testumgebung, um neue Steuerungslogiken und Zielbildungsprozesse aus dem ganzheitlichen, universalen Menschenbild herauszuerproben. Der Fokus liegt dabei auf der systemischen Verankerung von Kohärenz, Resilienz und strategischer Anschlussfähigkeit – nicht als Theorie, sondern als gelebte Steuerungspraxis.

4.1 Pilot-Setting

Element | Beschreibung |

Bereich | Unternehmensführung & Strategie |

Pilotteam | Strategieleitung + Bereichsverantwortliche aus Planung, Steuerung, Transformation |

Dauer | 12 Wochen inkl. begleiteter Reflexions- und Auswertungsphase |

Begleitung | Externe Beratung, Wirkungsmonitoring, iteratives Lernformat |

Rahmen | Geschützter Experimentierraum mit Top-Management-Support, klarer Zieldefinition und Lernagenda |

4.2 Was wird konkret getestet?

Dimension | Pilot-Ansatz |

Menschenbild | Steuerungsprozesse entlang der 7 Merkmale des ganzheitlichen Menschenbilds gestalten – z. B. Sinnorientierung, Selbstregulation, Systemkohärenz |

Zielbildungslogik | Zielentwicklung nicht über Top-down-Pläne, sondern durch dialogische, resonante Zielbildungsprozesse |

Strategiesteuerung | Einführung dynamischer Steuerung statt starrer Jahreszielsysteme (z. B. durch iteratives KPI-Design, Wirkungsschleifen) |

Rollen &Verantwortung | Auflösung klassischer Steuerungshierarchien zugunsten verteilter Steuerungsverantwortung |

Sprache &Kommunikation | Entwicklung von kohärenten Strategienarrativen und systemisch resonanter Strategiekommunikation |

Wirkung | Hypothesenbasierte Evaluation von Steuerungseffizienz, strategischer Anschlussfähigkeit und Stakeholderresonanz |

4.3 Erste Wirkannahmen (Hypothesen)

Wenn Unternehmensführung aus einem universalen Menschenbild heraus erfolgt, steigt strategische Kohärenz – sichtbar in konsistenteren Prioritäten, resilienteren Strategien und besserer Anschlussfähigkeit.

Wenn Zielbildungsprozesse dialogisch, kulturell verankert und systemisch resonant sind, steigt die strategische Umsetzungskraft und interne Glaubwürdigkeit.

Wenn Steuerungslogiken emergente Entwicklung und Selbstregulation berücksichtigen, sinkt der Steuerungsaufwand – und die strategische Anpassungsfähigkeit wächst.

4.4 Erwarteter Nutzen

Unser Pilotprojekt soll konkrete strategische, kulturelle und ökonomische Vorteile für den Bereich IT & Digitale Transformation sowie für das Gesamtunternehmen sichtbar machen. Die erwarteten Nutzenaspekte gliedern sich wie folgt:

1. Kulturelle Nutzenpotenziale

Mehr Kohärenz und Sinnorientierung in Strategieprozessen

Gesteigerte Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Erwartungssysteme

Kultur als Treiber strategischer Wirksamkeit

2. Strategische Nutzenpotenziale

Höhere Resilienz gegenüber Disruptionen und Wandel

Dynamische Steuerung statt starrer Planungszyklen

Verbesserte Integration von ESG und Transformationszielen

3. Ökonomische Nutzenpotenziale

Reduzierte Planungs- und Steuerungskosten durch adaptive Logiken

Geringere Kosten durch Fehlanpassungen

Steigerung immaterieller Werte wie Markenwert, Beziehungsqualität und kulturelle Resilienz

4.5 Wirtschaftliche Fundierung: Business Case & Wirkungsmessung

Das Pilotprojekt im Bereich Unternehmensführung & Strategie wird nicht nur kulturell und strategisch, sondern auch ökonomisch fundiert. Dazu entwickeln wir erste Annahmen für einen Bereichs-spezifischen Business Case, um die betriebswirtschaftliche Wirkung eines erweiterten Menschenbilds messbar und skalierbar zu machen.

Ziele der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Monetarisierung der Wirkung systemischer Steuerung

Vermeidung strategischer Reibungsverluste

Fundierung einer möglichen Skalierung auf Gesamtunternehmensebene

4.5.1 Erlös- & Kostenplanung

Beispiel Ressourceneinsatz (jährlich) | Beispiel monetäre Wirkung (jährlich) | Beispielhafte Wirkungslogik |

Einführung dialogischer Steuerungsformate, KPI-Co-Creation, Wirkungsschleifen (z. B. +10–15 % strategischer Steuerungsaufwand) | Vermeidung von Fehlsteuerungen, bessere Ressourcenausrichtung (z. B. +10–20 % Planerfüllung, -20–40 % Korrekturkosten) | Kohärent geführte Organisationen reagieren resilienter und erzielen bessere Anpassung bei geringerem Steuerungsaufwand |

Investition in kulturell eingebettete Strategienarrative und Führungskommunikation | Erhöhung des strategischen Commitments (+10–25 % Umsetzungskraft), höhere ESG-Konformität (Reputationswert +5–10 %) | Wer kulturell verankert strategisch kommuniziert, erreicht stärkere Resonanz intern und extern |

4.5.2 Return on Investment

Beispielhafte Schätzung: 1 : 5–10

Durch Reduktion strategischer Reibungsverluste, besseres Alignment, gestiegene Resilienz und höhere Zielrelevanz sinken versteckte Steuerungskosten und steigen strategische Erfolgswahrscheinlichkeiten.

4.5.3 Metriken zur Wirkungsmessung

Zur Evaluation der Pilotwirkung wird ein kombiniertes Wirkungsmonitoring eingesetzt – mit qualitativen Feedbackformaten und ausgewählten KPIs.

Beispiele:

Zielerreichungsgrad strategischer Initiativen vor/nach Pilot

Aufwand für Steuerung & Zielcontrolling (z. B. Anzahl Eskalationen, Anpassungsschleifen)

Kosten strategischer Fehlinvestitionen (z. B. nicht realisierte Projekte, Marktverfehlung)

Stakeholder-Alignment-Indikatoren (z. B. interne/ externe Strategieakzeptanz)

ESG-Readiness-Wert als Indikator für gesellschaftliche Anschlussfähigkeit

Qualität strategischer Narration (Konsistenz, Kohärenz, Resonanz in Leitbildern und Kommunikation

Diese Datenpunkte dienen als Grundlage für eine faktenbasierte Skalierungsentscheidung, die kulturelle Glaubwürdigkeit mit wirtschaftlicher Plausibilität verbindet.

4.6 Verbindung zum Gesamtunternehmen: Skalierung durch Wirkung

Das Pilotprojekt im Bereich Unternehmensführung & Strategie ist kein isolierter Test, sondern ein strategischer Entwicklungsschritt innerhalb einer größeren Transformationsroadmap: Es dient als strukturelle und kulturelle Grundlage für die mögliche Einführung eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds als orientierender Steuerungsrahmen im gesamten Unternehmen.

Ziel der Skalierung:

Entwicklung einer übergreifenden Führungs- und Steuerungslogik, die auf Kohärenz, Resonanz und systemischer Wirkung basiert.

Integration des Menschenbilds als Kernprinzip strategischer Ausrichtung, nicht nur als Kulturbaustein.

Differenzierte Übersetzung in bereichsspezifische Steuerungsmodelle (z. B. Finanzen, HR, Produktion etc.).

Strukturierter Skalierungsprozess:

Validierung im Pilot: Der Bereich Unternehmensführung & Strategie liefert zentrale Lernerfahrungen über Wirkung, Übertragbarkeit und notwendige Voraussetzungen für Transformation im strategischen Kern unseres Unternehmens.

Übertragung auf andere Funktionsbereiche: Auf Basis der im Pilot identifizierten Erfolgsprinzipien werden differenzierte, funktionsspezifische Steuerungslogiken entwickelt – orientiert an den 7 Menschenbild-Merkmalen.

Koordination im Rahmen eines OE-Gesamtprojekts: Die Skalierung erfolgt systematisch über ein Organisationsentwicklungsprojekt, das kulturelle, strategische und operative Perspektiven zusammenführt.

Entwicklung eines gemeinsamen Führungsverständnisses: Das Menschenbild wird zur verbindenden Klammer zwischen Unternehmenszielen, Führungsverantwortung und Stakeholder-Beziehungen.

Warum Unternehmensführung & Strategie als Pilotbereich besonders geeignet ist:

Strategische Funktionen wirken querschnittlich auf das gesamte System und haben hohe Steuerungswirkung.

Als zentraler Ort für Zielbildung, Prioritätensetzung und Ressourcensteuerung bietet der Bereich die Möglichkeit, kulturelle Wirkung und betriebswirtschaftliche Steuerung direkt zu verknüpfen.

Durch frühe Wirkungsmessung und klar definierte Transferlogik entsteht eine tragfähige Blaupause für skalierbare Führung und Strategiearbeit im gesamten Unternehmen.

5. Erfolgsfaktoren & Risiken im Pilotprojekt

Strategische Wirkung braucht strukturelle Klarheit – und kulturellen Schutzraum.

Ein Pilotprojekt auf Ebene der Unternehmensführung & Strategie entfaltet seine Wirkung nur dann, wenn es auf klar definierte Erfolgsbedingungen trifft – und mit möglichen Stolpersteinen systemisch umgehen kann.

5.1 Erfolgsfaktoren – was das Pilotprojekt trägt

Faktor | Beschreibung |

Top-Management-Verankerung | Aktive Unterstützung durch Vorstand, Aufsichtsrat und Strategieteams – als Signal für Ernsthaftigkeit, Priorität und kulturelle Wirksamkeit. |

Strategische Relevanz | Eindeutige Anbindung an strategische Zielsetzungen (z. B. Resilienz, ESG, Transformation), um Legitimität im System zu sichern. |

Kohärente Pilot-Logik | Konsistentes Vorgehen entlang der sieben Menschenbild-Merkmale – als Handlungsrahmen für Führungs-, Steuerungs- und Kommunikationsprozesse. |

Integratives Lernen | Cross-funktionaler Austausch mit angrenzenden Bereichen wie Finanzen, HR oder Transformation – um Synergien zu ermöglichen. |

Reflexionsräume & Begleitung | Interne wie externe Moderation und Monitoring ermöglichen ein tiefes Lernformat – und helfen, blinde Flecken zu erkennen. |

Kultur des Zulassens | Anerkennung, dass Lernen Zeit braucht und dass nicht jedes Experiment sofort strategischen „Proof“ liefern muss. |

5.2 Potenzielle Risiken – und wie wir ihnen begegnen

Risiko | Mögliche Ursache/ Beispiele | Prävention/ Umgang |

Symbolpolitik | Pilot wird als kulturelle Maßnahme ohne strategische Tiefe wahrgenommen | Frühzeitige Verknüpfung mit Steuerungssystemen, Zielen und KPIs |

Entkopplung vom Alltag | Pilot erzeugt „Laborergebnisse“ ohne operative Anschlussfähigkeit | Fokus auf alltagsnahe Anwendungssituationen und Steuerungslogik |

Schattenführung bleibt | Alte Steuerungsroutinen wirken im Hintergrund weiter | Transparente Reflexion und Aufarbeitung strategischer Mikrodynamiken |

Überforderung der Beteiligten | Neue Denklogik kollidiert mit etablierten Steuerungsroutinen und Erwartungsdruck | Klare Scope-Definition, reduzierter Erwartungshorizont und begleitende Entlastung |

Fehlende Wirkungsmessung | Veränderungen bleiben unklar oder werden nicht quantifiziert | Entwicklung fundierter qualitativer und quantitativer Erfolgsmessung und Resonanz-Indikatoren |

5.3 Warum es sich lohnt – auch wenn nicht alles gelingt

Ein strategisches Pilotprojekt ist keine Blaupause für Perfektion, sondern ein strukturiertes Lernfeld. Der Mehrwert entsteht nicht durch Fehlerfreiheit, sondern durch System-Erkenntnis:

Konkretes Erfahrungslernen über neue Steuerungslogiken, Führungsverhalten und strategische Wirkungsketten im Alltag.

Entwicklung skalierbarer Prinzipien für eine ganzheitlich-systemische Unter-nehmensführung.

Stärkung der Dialogfähigkeit zwischen Strategie, Kultur und Struktur – intern wie extern.

Vertrauensgewinn im Top-Management, weil Veränderungen nicht behauptet, sondern glaubwürdig erprobt und gemessen werden.

6. Nächste Schritte – vom Pitch zur Pilotumsetzung

Strategischer Mut beginnt mit struktureller Klarheit.

Damit das Pilotprojekt seine Wirkung entfalten kann, braucht es nicht nur Zustimmung, sondern auch strukturelle Klarheit und personelle Verankerung. Folgende nächste Schritte sind vorgesehen:

Schritt | Beschreibung | Zeithorizont |

1. Freigabe Pilotprojekt | Entscheidung der Geschäftsleitung / des Lenkungskreises zur Durchführung des Pilotprojekts im Bereich „Unternehmensführung & Strategie“. | innerhalb von 1 Woche |

2. Benennung interner Projektpat:innen | Festlegung eines Tandems aus Bereichsleitung & Top-Management zur Patenschaft und aktiven Begleitung. | innerhalb von 2 Wochen |

3. Zusammenstellung Pilotteam | Auswahl eines funktionsübergreifenden Teams aus Strategie, Transformation, ESG, Finance & Kommunikation. | innerhalb von 2–3 Wochen |

4. Startworkshop | Gemeinsame Zielklärung, Einführung in das Menschenbild, Definition von Steuerungslogik & Wirkungshypothesen. | Woche 4 |

5. Projektstart & begleitende Formate | Offizieller Kick-off, strategische Steuerungsformate (z. B. Resonanz- & Zielzyklen), Reflexionsrunden und Wirkungsmonitoring. | ab Woche 5, für 12 Wochen |

6. Zwischenauswertung & Perspektive | Analyse der Pilotwirkung, Bewertung der Business-Case-Annahmen und Entscheidung über funktionsübergreifende Skalierung. | Woche 17–18 |

Ergänzende Hebel zur Wirksamkeitssicherung:

Die frühzeitige Einbindung des Bereichs „Organisationsentwicklung“ wird empfohlen, um die strukturelle Anschlussfähigkeit des Piloten an ein mögliches unternehmensweites Skalierungsprogramm sicherzustellen.

Die begleitende externe Beratung unterstützt sowohl inhaltlich als auch prozessual – insbesondere bei der Gestaltung des Wirkungsdesigns, der Moderation zentraler Reflexionsformate sowie der Ergebnissicherung und -kommunikation gegenüber den Steuerungsgremien.

Regelmäßige Wirkungsdialoge mit CEO zur strategischen Rückkopplung und Entscheidungsvorbereitung

Nächster Schritt: Entscheidung für Pilot-Mandatierung

→ Formale Freigabe durch CEO und Geschäftsleitung