Grundlagenwissen über das universale Menschenbild in Unternehmen

- thomaskind

- 7. Aug. 2025

- 20 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 13. Aug. 2025

Für alle die das Unsichtbare nicht nur empfinden, sondern auch Verstehen müssen

Sie können den nachfolgend Blogbeitrag kostenfrei herunterladen:

Einführung

Die Welt spielt nicht mehr nach den alten Regeln. Bei dieser "Welt-Meisterschaft" verschärfen sich die Herausforderungen für Unternehmen fast täglich. Diese Dynamiken erzeugen eine hochkomplexe, fragmentierte Welt, in der die gewohnten Erfolgsrezepte oft nicht mehr greifen. Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz - und damit Unternehmenswerte - stehen unter Druck.

Nur Bester zu sein reicht auch heute nicht. Um ein "Welt-Meister" zu sein, müssen Organisationen es schaffen, aus Unterschiedlichkeit eine gemeinsame Bewegung zu formen:

👉 Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit.

Dabei ist Einheit ist der unsichtbare Faktor, der Wirkung vielfach hebelt. Der Schlüssel für diese Einheit liegt weder im Organigramm noch in einer gemeinsamen Aufgabe oder in einem gemeinsamen Ziel. Er liegt im Menschenbild, das Handeln prägt – bewusst oder unbewusst.

Die heutigen Unternehmen sind geprägt von einem humanistischen Menschenbild, das Autonomie, Würde und Entwicklung achtet.

Dieses hat ihnen Vielfalt ermöglicht – doch in der gegenwärtigen Lage reicht es allein nicht mehr aus, um gemeinsame Orientierung, emotionale Verbundenheit und kohärentes Handeln zu sichern.

Was fehlt, ist ein erweiterter innerer Bezugspunkt:

Ein ganzheitliches, universales Menschenbild, das kulturelle, systemische und kollektive Dimensionen einbezieht – und Unternehmen über Unterschiedlichkeit hinaus mit allen wesentlichen Stakeholdern verbindet.

Daher machen Unternehmen das ganzheitliche, universale Menschenbild zum Dreh- und Angelpunkt Ihrer nachhaltigen Transformation.

Viele engagierte Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden in Unternehmen spüren das. Sie gestalten aktiv kulturellen Wandel, engagieren sich für Sinnorientierung und stehen dabei oft zwischen hoher innerer Motivation und der Herausforderung, diesen Wandel auch strategisch anschlussfähig zu vertreten.

Genau hier setzt dieser Beitrag an: Er unterstützt Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden mit Grundwissen, um das ganzheitliche, universale Menschenbild als Denkmodell, Steuerungsansatz und Kommunikationshilfe im Unternehmen und gegenüber Stakeholdern zu nutzen – insbesondere im Kontext der Initiierung, Konzeption, Planung und Umsetzung eines eigenen Projekts im Rahmen ihrer Organisationsentwicklung.

Dieser Beitrag bietet:

fundierte Argumente zur Wirkung dieses Menschenbilds auf 9 zentrale Unternehmensfunktionen,

praxisnahe Formulierungsimpulse für Gespräche in Leitungskreisen,

und steuerungsrelevante Perspektiven, um Purpose, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg zusammen zu denken.

Dafür erfahren Sie:

warum das Menschenbild der Dreh- und Angelpunkt nachhaltiger Transformation ist,

wie sich das humanistische und das ganzheitliche, universale Menschenbild unterscheiden – und wie sie sich sinnvoll ergänzen,

welche systemischen Merkmale dem ganzheitlichen, universalen Menschenbild zugrunde liegen,

und welchen nachhaltigen und monetären Mehrwert seine Anwendung erzeugt.

Insbesondere für Unternehmen, die die Führungsphilosophie von Sustainablity Leadership anwenden, wird in meinem Green Paper: „Angewandte Glücksphilosophie für Sustainability Leader“ die hohe Kompatibilität mit dem ganzheitlichen, universalen Menschenbild weiter vertiefend dargestellt.

Das Grundlagenwissen ist in 7 Abschnitte unterteilt:

1. Zwei Menschenbilder im Vergleich

Was Unternehmen prägt – und was Systeme wandelt

In Organisationen – und in ihren Beziehungen zu wesentlichen Stakeholdern – wirken Menschenbilder oft unsichtbar, aber wirkmächtig. Sie prägen, wie Unternehmen verstanden werden, wie Stakeholdergruppen – etwa Mitarbeitende – gesehen werden, wie Entscheidungen getroffen und wie Strukturen entstehen. Zwei Menschenbilder stehen dabei besonders im Fokus:

1.1 Das humanistische Menschenbild

Stärkung auf der Ebene der Person

Das humanistische Menschenbild stellt den einzelnen Menschen ins Zentrum: selbstbestimmt, entwicklungsfähig und werteorientiert. Es betont persönliche Freiheit, Selbstverwirklichung und Würde. Inspiriert von westlichen Denker:innen wie Carl Rogers, Abraham Maslow oder Douglas McGregor, hat es die moderne Unternehmensführung maßgeblich geprägt.

Wirkung in Unternehmen:

fördert Motivation, Selbstverantwortung und Mitarbeiterbindung,

legt den Fokus auf Kulturentwicklung, Empowerment und partizipative Führung,

entfaltet seine Stärke vor allem in der persönlichen Tiefe – bei Mitarbeitenden und Führungskräften.

Doch dieses Bild hat auch Grenzen: In komplexen, dynamischen Umfeldern bleibt es oft zu stark auf das Individuum fokussiert und blendet systemische Zusammenhänge, Beziehungen und kollektive Wirkungen aus.

1.2 Das ganzheitliche, universale Menschenbild

Stärkung auf Ebene des Gesamtsystems

Das ganzheitliche, universale Menschenbild geht einen Schritt weiter: Es sieht den Menschen nicht isoliert, sondern eingebettet in ökologische, sozio-kulturelle und wirtschaftliche Zusammenhänge. Es basiert auf systemischem Denken, zyklischer und verschachtelter Entwicklung, Beziehungsorientierung und einem tiefen Streben nach Sinn und Frieden.

Wirkung in Unternehmen:

richtet sich an alle Stakeholder, nicht nur an einzelne Rollen,

fördert Resilienz, Systemkohärenz und langfristige Wirkung,

ermöglicht kollektive Sinnfindung und tiefere Transformation,

reduziert Reibungsverluste und Misstrauenskosten durch tragfähige Beziehungssysteme.

Während das humanistische Bild vor allem kurzfristige Leistungsförderung unterstützt, zielt das ganzheitliche, universale Menschenbild auf langfristige Kohärenz, Friedensfähigkeit und Regenerationskraft – innerhalb von Organisationen und in ihrem Umfeld.

1.3 Warum beide Perspektiven wichtig sind

Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um kluge Integration:

Das humanistische Menschenbild stärkt das Ich in der Organisation.

Das ganzheitliche, universale Menschenbild stärkt das Wir – das Beziehungs- und Wirkungssystem, in das jedes einzelne Ich aller Stakeholdergruppen eingebettet ist.

Wer nachhaltige Transformation gestalten will, braucht beide Dimensionen:

• die persönliche Tiefe (Empathie, Motivation, Entwicklung),

• und die systemische Tiefe (Sinn, Kohärenz, kollektive Intelligenz).

Aspekte | Humanistisches Menschenbild - stärkt die persönliche Tiefe | Ganzheitliches, universales Menschenbild - stärkt in der Tiefe des gesamten Systems mit allen Stakeholdern |

|---|---|---|

Definition | Betonung der Selbstverwirklichung, Freiheit, Würde, Verantwortung – meist westlich geprägt (Rogers, Maslow, McGregor). | Allgemeingültige Annahmen über den Menschen, unabhängig von Kultur, Zeit, Kontext. |

Fokus | Praktische Gestaltung von Kundenbeziehungen, Produkten, Arbeitsbedingungen, usw., die Selbstverwirklichung ermöglichen | Orientierung an Menschenwürde und universellen Prinzipien bezüglich aller Stakeholder (z. B. Sinn, Respekt, Gleichbehandlung) |

Zielrichtung | Bedürfniserfüllung, Motivation, Leistungsförderung, Mitarbeiterbindung | Schaffung von Einheit, Werterahmen, moralische Leitplanken im gesamten System |

Tangierte Systemelemente | Einzelne | Menschen aller Stakeholdergruppen |

Ressourceneinsatz | Für den gleichen Impact (Value) werden höhere Ressourcen benötigt | Für den gleichen Impact (Value) werden geringere Ressourcen benötigt |

Anforderung an Führung | Individualistisch, empathisch, partizipativ, entwicklungsfördernd | Visionsorientiert mit spiritueller Tiefe (kollektive Sinnfindung und Friedenstiftung) |

Zeitliche Wirkung | Kurz- bis mittelfristig | Langfristig |

Impact (Value) | Bei gleichem Ressourceneinsatz wird ein geringerer Impact (Value) bewirkt | Bei gleichem Ressourceneinsatz wird ein größerer Impact (Value) bewirkt |

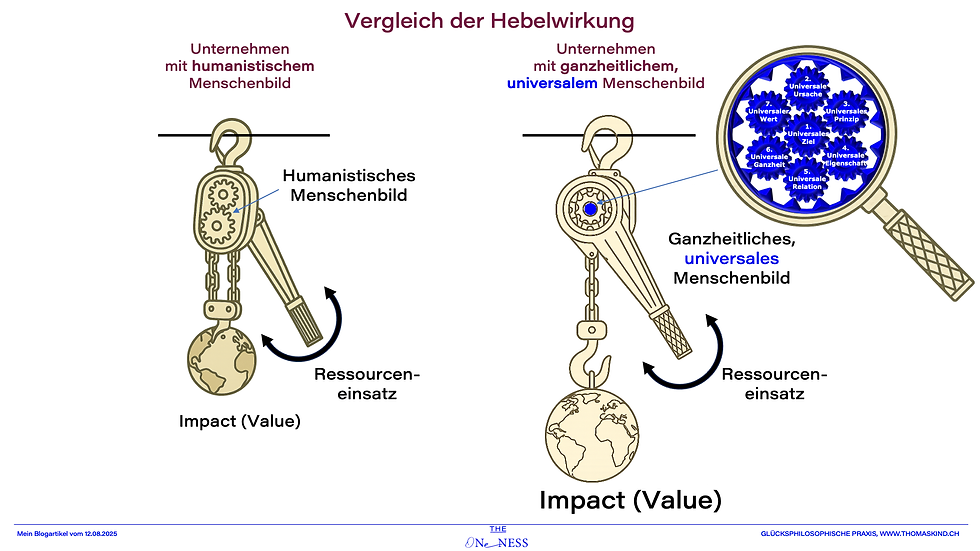

2. Hebelwirkung des universalen Menschenbilds verstehen

Wie das ganzheitliche, universale Menschenbild mehr Wirkung bei weniger Reibung entfaltet

Wer das ganzheitliche, universale Menschenbild in Organisationen verankert, nutzt ein anderes Wirkprinzip: Statt allein auf individuelle Veränderung zu setzen, wird das gesamte System als vernetztes Wirkgefüge verstanden – mit dem Ziel, kollektive Energie effizienter und wirksamer zu bewegen.

Dieses Prinzip lässt sich – zunächst sinnbildlich, dann konkret – mit einem Hebelzug vergleichen: Je nach Menschenbild unterscheidet sich die Art, wie Kraft innerhalb der Organisation und über ihre ökologischen, sozio-kulturellen und wirtschaftlichen Stakeholder hinweg weitergegeben wird.

2.1 Technisch-physikalische Perspektive: Das Übersetzungsverhältnis

Physikalisch gesehen funktioniert ein Unternehmen und sein Gesamtsystem wie ein Energiewandler. Es setzt ökologische, sozio-kulturelle und finanziell-materielle Ressourcen ein, um sie durch Energie- und Kraftübertragung in Ökologisches Kapital, Sozialkapital, Kulturkapital oder ökonomisches Kapital umzuwandeln. Die Veränderung des Kapitals wird als Impact bezeichnet. Die Monetarisierung der Kapitalienveränderung wird als Impact Value bezeichnet.

In der Technik beschreibt „Übersetzung“ die Kraftübertragung zwischen Antrieb und Abtrieb – z. B. über Zahnradverhältnisse. Entscheidend ist dabei das Übersetzungsverhältnis: das Verhältnis von eingesetzter Energie zur tatsächlich erzeugten Wirkung.

Übertragen auf Organisationen:

Das humanistische Menschenbild gleicht einer Vielzahl dezentraler Antriebe mit hohem Ressourceneinsatz (Zeit, Energie, Steuerung).

Das ganzheitliche, universale Menschenbild wirkt wie ein integriertes Antriebssystem (z.B. Mehrfach-Umlaufrädergetriebe): Es reduziert Steuerungsaufwand und Reibung – bei höherem Wirkungsgrad.

Das nachfolgende Sinnbild eines vereinfachten Hebelzuges fasst die vergleichenden Gedanken für eine intuitive Erfassung zusammen:

2.2 Wirkung im Gesamtsystem

Organisationen, ihre Funktionsbereiche und Stakeholder lassen sich als verbundene Zahnräder und Getriebe denken. Das humanistische Menschenbild wirkt auf einzelne dieser Räder – etwa auf Mitarbeitend und Führungskräfte. Das ganzheitliche, universale Menschenbild hingegen verbindet alle Räder über ein gemeinsames, im Menschen verankertes Grundverständnis - wie ein Planetengetriebe – und schafft so ein dynamisch abgestimmtes Ganzes. Durch die Anwendung der Hebelgesetze kann eine Organisation mittels eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds mehr Kraft über die Maximierung des Übersetzungsverhältnisses übertragen.

Mathematisch betrachtet:

Je kleiner der Antriebs-Nenner, desto größer das übertragene Drehmoment – also der wirksame Impact im Gesamtsystem.

Das unterschiedliche Übersetzungsverhältnis von Impact (Value) (technisch-physikalisch: i = Abtrieb) zu Ressourceneinsatz (technisch-physikalisch: n = Antrieb) lässt sich mathematisch wie folgt ausdrücken:

a) Anzahl der Antriebe (= Nenner) auf Basis eines humanistischen Menschenbilds:

__i__

n

b) Anzahl der Antriebe (= Nenner) auf Basis eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds:

__i__

1

Vereinfacht gesagt:

Das humanistische Bild erzeugt Wirkung über Einzelantrieb (individuelle Entwicklung),

Das ganzheitliche, universale Menschenbild erzeugt Wirkung über Systemübersetzung (verbundene Kraftübertragung).

Das Ergebnis:

Höhere Gesamtübersetzung bei gleichem Ressourceneinsatz,

weniger Reibungsverluste (z. B. durch interne Konflikte, (Macht-)Spiele oder Kontrollaufwand),

mehr Stabilität bei wachsender Komplexität.

Das nachfolgende Sinnbild eines vereinfachten Planetengetriebes fasst die vorgenannten Gedanken für eine intuitive Erfassung zusammen:

2.3 Betriebswirtschaftliche Relevanz: Mehr Wirkung pro Ressourceneinheit

Was bedeutet das für die Unternehmenspraxis?

Wenden Aufsichtsräte, Geschäftsleitungsmitglieder und Führungskräfte die technisch-physikalische Perspektive betriebswirtschaftlich an, können ihre Unternehmen …

mit weniger Energieaufwand mehr Wirkung erzeugen,

Reibungskosten und Steuerungsverluste reduzieren (z. B. durch Vertrauen statt Kontrolle),

und Resonanz statt Widerstand in Veränderungsprozessen aufbauen.

Betriebswirtschaftlich ausgedrückt werden die Effizienz und die Effektivität des Unternehmens deutlich gesteigert.

So wird deutlich:

Ein Unternehmen, das systemisch denkt, steuert nicht mehr über Einzelintervention – sondern über Beziehung, Rhythmus und kohärente Ausrichtung.

3. Implikationen für Unternehmen

Die systemische DNA eines universalen Menschenbilds und ihre Relevanz für Organisationen

Die Implikationen eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds lassen sich nur anhand von konkreten Merkmalen beschreiben. Eine wissenschaftliche Beschreibung eines Gegenstandes erfordert gemäß Definition von Ganzheitlichkeit mindestens 7 miteinander integrierten Aspekte.

Um in diesem Blogbeitrag die Implikationen für Unternehmen exemplarisch beschreiben zu können, verwende ich daher die in 6 Jahren von mir auf Basis von universal- und einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelte, umgesetzte und mittels Software operationalisierte Glücksphilosophie THE O. Mehr zu der Glücksphilosophie THE O. finden Sie in meinen Kompendien, der Beschreibung meines Emanationsmodells der Universalität THE O. und der Beschreibung meiner Glücksphilosophie THE O.

Unternehmen, die explizit ein ganzheitliches, universales Menschenbild in zentraler Funktion verwenden wollen, müssen im Rahmen eines Projekts ihrer Organisationsentwicklung anfänglich ein ganzheitliches, universales Menschenbild als Zielbild prüfen bzw. selbst entwickeln!

Übersicht: Die sieben Merkmale im systemischen Organisationskontext

Diese Übersicht eignet sich hervorragend:

als visueller Ankerpunkt für Führungskräftegespräche,

als Kurzform zur Argumentation in Präsentationen,

oder als Wissensbasis für Teilnehmer:innen an einem OE-Projekt.

Merkmale der Glücksphilosophie THE O. | Kernaussage | Anthropologische Grundannahme | Implikationen für Organisationen |

1. Das Eine-Sein | Menschen streben nach innerer und äußerer Verbundenheit | Einssein ist ein grundlegendes, nicht willensabhängiges Verlangen | Sinn- und Reifungsräume schaffen, Mensch als Mitgestaltender, Erfolg = Kohärenz & Menschlichkeit |

2. Wandel | Veränderung ist der Normalzustand des Lebens | Der Mensch ist ein prozesshaftes Wesen | Organisation = lebendiges System; Führung = Wandelbegleitung; Erfolg = Anpassungs-fähigkeit |

3. Selbstregulation | Menschen streben nach Ausgleich und balancieren sich selbst | Selbstregulation geschieht autonom, jenseits von Steuerung | Kontrolle durch Rahmen ersetzen; Symptome als Signale verstehen; selbstlernende Systeme fördern |

4. Wahres Selbst | Jeder Mensch ist einzigartig und verlangt nach Individuation | Originalität ist naturgegeben und nicht willensabhängig | Führung wird individuell; Vielfalt wird gestaltet; Erfolg entsteht durch Differenzierung |

5. Sozioökologisches System | Menschen existieren in Beziehungen innerhalb komplexer Systeme | Identität entsteht relational; Systeme prägen Verhalten stärker als Absicht | Beziehungsmuster als Steuerungshebel; Kommunikation als zentrales Führungsinstrument |

6. Bedürfnis-panarchie | Entwicklung verläuft zyklisch und verschachtelt, nicht linear | Menschen entwickeln sich in wiederkehrenden Rhythmen und Ebenen | Zeitbewusst führen; Organisationen „atmen“ in Zyklen; Planung wird rhythmisch |

7. Frieden | Frieden ist der tiefste menschliche Orientierungswert | Menschen streben nach innerer, sozialer und struktureller Kohärenz | Spannungen früh erkennen; psychologische Sicherheit priorisieren; Leistung entsteht durch Vertrauen und Stabilität |

Jedes der 7 Merkmale von der Glücksphilosophie THE O. kann nachfolgend entlang von drei Dimensionen vertieft werden:

1. Was es bedeutet (Definition)

2. Welche anthropologische Grundannahme es trägt

3. Welche Implikationen es für Gruppen, Organisationen und Institutionen hat

4.1 Das Eine-Sein (universales Ziel)

Streben nach Verbundenheit – innen wie außen

4.1.2 Definition

Menschen streben nach ihrem innersten Verlangen danach, sich innerlich zu einen und äußerlich verbunden zu sein – mit sich selbst, anderen, ihrer Organisation und einem größeren Ganzen.

4.1.2 Anthropologische Grundannahme

Das Streben nach Einssein ist kein spiritueller Luxus, sondern das tiefste, innere Verlangen aller Menschen – unabhängig von Bewusstsein oder Willen. A. Maslow hat dies als ein Verlangen nach Selbsttranszendenz beschrieben.

4.1.3 Implikationen für Unternehmen

Organisationen und ihre erweiterten Wirkungskreise werden zu Räumen kollektiver Reifung und Sinnfindung.

Menschen werden nicht als Ressourcen, sondern als Mitgestaltende gesehen.

Erfolg wird nicht nur in Zahlen gemessen, sondern in Kohärenz, Wirkung und Menschlichkeit.

4.2 Wandel (universale Ursache)

Veränderung als Normalzustand

4.2.1 Definition

Alles Leben ist Veränderung. Entwicklung geschieht nicht trotz, sondern durch Wandel.

4.2.2 Anthropologische Grundannahme

Der Mensch ist ein prozesshaftes Wesen. Identität, Verhalten und Systeme sind permanent im Fluss.

4.2.3 Implikationen für Unternehmen

Organisationen verstehen sich als lebendige, dynamische Systeme.

Führung bedeutet: Wandel begleiten – nicht Zustände kontrollieren.

Erfolg bemisst sich an Anpassungsfähigkeit, nicht an Planerfüllung.

4.3 Selbstregulation (universales Prinzip)

Ordnung entsteht von innen

4.3.1 Definition

Der Mensch ist ein balancierendes System – fähig, sich auf Reize, Spannungen und Krisen selbst einzustellen.

4.3.2 Anthropologische Grundannahme

Selbstregulation ist dem freien Willen entzogen. Menschen streben nach innerem Gleichgewicht – psychologisch wie physiologisch – durch Selbstorganisation, Homöostase, Systembalance und Selbstheilung.

Hinweis: Dieses Merkmal steht in enger Verbindung mit 3.7 Frieden, das Koexistenz als universale Regelgröße beschreibt.

4.3.3 Implikationen für Unternehmen

Steuerung geschieht durch Rahmen, nicht durch Kontrolle.

Konflikte, Burnout und Störungen werden als Signale gelesen, nicht unterdrückt.

Organisationen entwickeln sich zu selbstlernenden, selbstregulierenden Systemen.

4.4 Wahres Selbst (universale Eigenschaft)

Originalität statt Norm

4.4.1 Definition

Jeder Mensch ist einzigartig – in der Kombination von Neigungen, Ablehnungen, Talenten, Wahrnehmung und Entwicklung.

4.4.2 Anthropologische Grundannahme

Das Streben nach Individuation ist ein unwillkürlicher, tief verankerter Prozess – jenseits äußerer Normen.

4.4.3 Implikationen für Unternehmen

Vielfalt wird aktiv gestaltet, nicht nur toleriert.

Führung wird zum individualisierenden Beziehungsprozess.

Erfolg entsteht durch Differenzierung – nicht durch Standardisierung.

4.5 Sozioökologisches System (universale Relation)

Wir existieren in Beziehungen

4.5.1 Definition

Menschen sind immer Teil eines sozialen und ökologischen Gefüges. Beziehung ist die Grundform des Seins.

4.5.2 Anthropologische Grundannahme

Identität ist relational. Systeme und Rollen prägen Verhalten oft stärker als individuelle Absicht.

4.5.3 Implikationen für Unternehmen

Kommunikation wird zur zentralen Steuerungsgröße.

Beziehungen beeinflussen Vertrauen, Leistung und Veränderungsbereitschaft.

Führung formt Beziehungsmuster – nicht nur individuelle Leistung.

4.6 Bedürfnispanarchie (universale Ganzheit)

Entwicklung ist zyklisch und verschachtelt

4.6.1 Definition

Bedürfnisse entwickeln sich nicht linear, sondern rekursiv und mehrdimensional – in überlagerten Zyklen. Im Unterschied zu A. Maslow haben Bedürfnisse keine Hierarchie, sondern sind ineinander verschachtelt. Dabei ist das Verlangen nach Einswerdung (Ziff. 3.1.) der innerste Kern.

4.6.2 Anthropologische Grundannahme

Menschen und Systeme durchlaufen wiederkehrende Entwicklungsphasen – individuell, kollektiv, organisatorisch. Das Wachstum von Bedürfnissen ist unabhängig von Bewusstsein oder Willen.

4.6.3 Implikationen für Unternehmen

Planung wird zyklisch, rhythmisch und rekursiv gedacht.

Organisationen „atmen“ in Phasen: Stabilität, Krise, Erneuerung.

Zeitbewusstsein wird zur Schlüsselkompetenz von Führung.

4.7 Frieden (universaler Wert)

Koexistenz als höchste Orientierung

4.7.1 Definition

Frieden – in der Person, in Beziehungen, in Strukturen – ist der tiefste Maßstab für Orientierung und Systemstabilität.

4.7.2 Anthropologische Grundannahme

Der Mensch strebt – bewusst oder unbewusst – nach Kohärenz, Resonanz und innerem wie äußerem Gleichgewicht. Es ist die Regelgröße bei der physischen und psychischen Selbstregulation. Dieses Streben ist daher universal und nicht willensabhängig.

4.7.3 Implikationen für Unternehmen

Unternehmensführung erkennt Spannungen früh und gestaltet Umwandlung statt Verdrängung.

Psychologische Sicherheit wird zum Fundament von Leistung und Lernen.

Nachhaltigkeit entsteht durch Vertrauensräume – nicht durch Drucksysteme.

4. Wirkung auf wesentliche Unternehmensfunktionen

Wie das universale Menschenbild konkrete Hebel in der Organisation aktiviert

Ein Menschenbild ist keine abstrakte Idee – es wirkt in Strukturen, Entscheidungen und Beziehungen. Besonders im Unternehmenskontext entfaltet das ganzheitliche, universale Menschenbild Wirkung entlang zentraler Funktionsbereiche: von der Unternehmensführung bis zum Controlling.

Dabei wird sichtbar: Während das humanistische Menschenbild vor allem die persönliche Tiefe stärkt, erweitert das ganzheitliche, universale Menschenbild diese Wirkung auf das gesamte System – einschließlich Stakeholderbeziehungen, kultureller Kohärenz und strategischer Wirksamkeit.

Die folgende Matrix zeigt, wo typische Begrenzungen des humanistischen Menschenbilds liegen – und wie das ganzheitliche, universale Menschenbild jeweils ergänzt oder ersetzt:

Funktion | Grenzen beim humanistischen Ansatz | Wirkung des ganzheitlichen, universalen Menschenbild |

|---|---|---|

Unternehmensführung & Strategie | Lineares Denken, Kultur als Nebenthema | Resiliente Strategie, lebendiges Systemmanagement |

Forschung & Entwicklung | Fehlinvestitionen, Mangel an Co-Creation, | Kreative Spannung, iteratives Lernen, Diversität |

Beschaffung & Logistik | Lineare Leistungsketten, Preisdominanz verdrängt langfristige Verlässlichkeit | Einkauf als Beitrag zur Stabilität & Vertrauen, Lieferketten als lebendige Kooperationssysteme |

Produktion/Operations | Qualitätsmangel, hohe Fluktuation, Widerstand | Vertrauen, Stabilität, Teamintelligenz |

Vertrieb | Preisdruck, Beziehungsabbrüche, Sinnverlust im Verkauf | Loyalität, Vertrauensverkauf, langfristiger Customer Lifetime Value |

IT & Transformation | Scheitern durch Akzeptanzmangel, Schatten-IT | Beteiligung, Systemakzeptanz, Technologie als Beziehungsmedium |

HR-Leitung | Übersteuerung, hohe Fluktuation, Kulturzerfall | Bindung, psychologische Sicherheit, Partizipation |

Kommunikation & Marketing | Streuverluste, Greenwashing, Vertrauensverlust | Resonanzfähigkeit, Markenbindung, Sinnvermittlung |

Finance & Controlling | Kontrollillusion, Sinnverlust durch Zahlenfokus | Sinnvolles Controlling, nachhaltige Wirksamkeit (Impact Value) |

5. Chinesische und japanische Perspektiven auf ein universales Menschenbild

Erfolgreiche japanische und chinesische Unternehmen sind tief in die kulturelle, wirtschaftliche und philosophische Prägungen Ostasiens eingebettet.

Um die ostasiatische Perspektive auf den Ansatz eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds in Unternehmen zu bekommen, werden nachfolgend die 7 Merkmale der Glücksphilosophie THE O. exemplarisch reflektiert.

5.1 Chinesische Unternehmerperspektive

5.1.2 Reflexion der Glücksphilosophie THE O.

Ein Mensch ist wie Wasser. Er nimmt die Form seines Gefäßes an. Aber Wasser kann auch Felsen durchdringen.

— Denkweise eines daoistisch-konfuzianisch geprägten Unternehmers

Ein erfolgreicher chinesischer Unternehmer denkt traditionell und zugleich pragmatisch. Seine Sichtweise ist oft geprägt von:

Konfuzianischer Ordnung (Harmonie, Hierarchie, Pflicht),

Daoistischer Wandlungslogik (Yin-Yang, zyklisches Denken),

Kollektivistische Sozialstruktur (Gemeinwohl vor Individualwohl),

Strategischem Denken (Langfristigkeit, indirekter Einfluss, Systemverständnis),

Starkem Fokus auf Resilienz und Anpassung im Kontext von Wandel, Wettbewerb und politischen Rahmenbedingungen.

Aus chinesischer Perspektive werden die 7 Merkmale der Glücksphilosophie THE O. wie folgt reflektiert:

1. Das Eine-Sein als das eine Ziel aller Menschen

➡ Zustimmung hoch – aber in kollektiver, nicht individualistischer Interpretation.

Das Streben nach innerer und äußerer Harmonie ist tief verwurzelt in der konfuzianischen und daoistischen Tradition. Der Begriff „Einswerdung“ entspricht der Idee von „He“ (和) – Harmonie zwischen Mensch, Natur, Familie, Staat.

„Ein Unternehmen, das innere Einheit schafft, kann äußere Wirkung entfalten. Wenn die Menschen eins mit sich und der Aufgabe sind, entsteht Wu Wei – müheloses Handeln.“

2. Wandel als die eine Ursache aller Veränderungen

➡ Starke kulturelle Übereinstimmung.

Zentral in daoistischem Denken. Alles ist im Fluss (Dao). Der Unternehmer denkt in Zyklen und Kontexten: Markt, Politik, Gesellschaft sind bewegliche Systeme.

„Der Weise kämpft nicht gegen den Wandel, er reitet auf ihm. Wer Wandel nicht akzeptiert, wird gebrochen.“

3. Selbstregulation als das eine Prinzip

➡ Hohe Resonanz – aber eher pflichtgeleitet als freiheitlich-autonom.

Konfuzianisch geprägt durch Selbstkultivierung (修身) – die Idee, sich selbst zu meistern, bevor man andere führt. Der Unternehmer sieht Selbstdisziplin als Tugend.

„Wer sich selbst ordnet, kann andere führen. Erst Familie, dann Unternehmen, dann Gesellschaft.“

4. Einzigartigkeit als die eine Eigenschaft

➡ Wertschätzung vorhanden, aber nicht mit westlicher Individualismus-Ideologie identisch.

In einem kollektivistisch geprägten System ist Einzigartigkeit kein Ziel an sich, sondern wird funktional bewertet – sie ist wertvoll, wenn sie dem Kollektiv dient.

„Jeder Mensch hat seinen Platz. Seine Einzigartigkeit zeigt sich daran, wie er diesen Platz mit Exzellenz erfüllt.“

5. Sozioökologisches System als die eine Relation

➡ Vollständige Übereinstimmung mit systemischem Ansatz.

Zentral im chinesischen Denken – Guanxi (关系): Beziehungen sind das Fundament von Vertrauen, Macht, Resilienz und Erfolg. Beziehungsintelligenz ist wichtiger als Logik.

„Ein Unternehmen ist kein Mechanismus – es ist ein Netz von Beziehungen. Wer diese Netze pflegt, hat Zukunft.“

6. Bedürfnispanarchie als die eine Ganzheit

➡ Starke kulturelle Deckung – besonders bei erfahrenen Unternehmern.

Zyklisches Denken ist tief verwurzelt (z. B. Yin-Yang, 5 Elemente, dynastische Geschichte, Konjunkturzyklen). Der Unternehmer plant nicht linear, sondern in Übergängen.

„Expansion folgt auf Rückzug, wie Tag auf Nacht. Weise ist, wer das Muster erkennt.“

7. Frieden als der eine Wert

➡ Starke Zustimmung – aber eher pragmatisch als moralisch gemeint.

Frieden = Harmonie (He 和) = höchstes Gut. Nicht im idealistischen, sondern im strategisch-stabilisierenden Sinne. Innerer, familiärer und gesellschaftlicher Friede ermöglichen Wachstum.

„Ein Unternehmen, das Frieden nach innen pflegt, strahlt Ruhe nach außen aus. Darin liegt seine Macht.“

Fazit:

Ein erfolgreicher chinesischer Unternehmer würde die Glücksphilosophie THE O. weitgehend als stimmig und anschlussfähig empfinden, wenn es nicht zu individualistisch oder idealistisch, sondern systemisch, funktional und harmonieorientiert präsentiert wird.

„Dieses Menschenbild passt zu unserer Kultur, solange es nicht den Einzelnen über das Ganze stellt – sondern das Ganze als lebendiges System mit stimmigen Einzelteilen versteht.“

5.1.2 Handlungsanleitungen für Wertschöpfungsfunktionen

a) Unternehmensführung

Handlung | Beschreibung |

1. Strategische Harmoniegespräche | Regelmäßige Dialogformate zur Synchronisierung von Innen- und Außenzielen. „He“ (Harmonie) wird bewusst als Entscheidungskriterium genutzt. |

2. Zyklisches Führungsmonitoring | Führungskräfte reflektieren im Quartalszyklus: Wo sind wir im Yin/Yang-Rhythmus? Welche Phase (Aufbau, Rückzug, Neubeginn) leben wir gerade? |

3. Stille Entscheidungsroutinen | Einführung stiller Reflexionspausen vor kritischen Entscheidungen zur Förderung innerer Selbstregulation (Anlehnung an daoistische Ruhe vor Aktion). |

4. Kontinuitätskultur statt Heldentum | Führungserfolg wird nicht an Einzelleistungen, sondern an stabiler Systementwicklung und Konfliktvermeidung gemessen. |

5. Friedensbasierte Eskalationsmatrix | Eskalationen im Unternehmen folgen einem System der Gesichtswahrung und Harmonisierung, nicht Konfrontation. |

b) HR & People Culture

Handlung | Beschreibung |

1. Entwicklungsarchitektur mit Kultivierungsprinzip | Persönliche Entwicklung wird als langfristiger Weg (Selbstkultivierung) gestaltet, mit Coach statt Karriereplaner. |

2. Guanxi-Buddies im Onboarding | Neue Mitarbeiter werden gezielt über Vertrauensbeziehungen in soziale Systeme eingebunden. |

3. Ritualisierte Dankbarkeit im Team | Einführung einfacher täglicher Rituale der gegenseitigen Wertschätzung zur Pflege von Respekt und Beziehung. |

4. Verdeckte Feedbacksysteme | Einführung indirekter Feedbackmethoden (z. B. symbolische Ratings, kollektives Kommentieren), um Gesichtsverlust zu vermeiden. |

5. Einswerdungsdialoge | Halbjährliche persönliche Gespräche über die Frage: Wie bin ich in Beziehung mit meiner Aufgabe, meinem Team, meinem Selbst? |

c) Produktion & Operations

Handlung | Beschreibung |

1. Zyklusgerechtes Arbeitstempo | Anpassung von Taktzeiten an energetische Zyklen (z. B. Monatsphasen, Tag-Nacht-Dynamik) → weniger Erschöpfung, mehr Präzision. |

2. Fehlerbetrachtung nach Yin-Yang | Fehler werden nicht linear bewertet („falsch“), sondern als Phase einer Prozessdynamik betrachtet (z. B. „Überschussphase“). |

3. Stille Wechsel-Übergaben | Schichtwechsel erfolgt in stillen, respektvollen Übergaben – nicht durch hastige Übergabeberichte. |

4. Gong-Fokuszeiten | Einführung kurzer, synchronisierter Konzentrationsphasen (z. B. 3x täglich 20 Minuten Fokuszeit mit akustischem Gong-Start). |

5. Kollektives Qualitätsverständnis | Qualitätsmanagement integriert kollektives Verantwortungsgefühl statt individueller Schuldzuschreibung. |

d) Kommunikation & Marketing

Handlung | Beschreibung |

1. Narrative der Harmonie statt Dominanz | Markenbotschaften betonen Balance, Frieden, Gemeinwohl statt Wettbewerb oder Schnelligkeit. |

2. Guanxi-Kommunikation extern | Kundenpflege basiert auf Beziehungsethik: langfristige Investitionen in Vertrauensbindung vor Verkaufsgespräch. |

3. „Gesichtswahrung“-Design | Kampagnen und Kundenansprache vermeiden öffentliche Bloßstellungen oder Überbetonung von Schwächen (z. B. Konkurrenzvergleich). |

4. Zyklisches Storytelling | Produktgeschichten werden zyklisch erzählt: von Ursprung, Reifung, Krise, Wandel bis zu Erneuerung. |

5. Friedensorientiertes Messaging | Werbung und Social Media folgen Prinzipien der Deeskalation, Ehrung des Anderen und Dialog, nicht Polarisierung. |

e) Vertrieb & Market Relations

Handlung | Beschreibung |

1. Verkauf als Beziehung, nicht Transaktion | Vertrieb wird als langfristiger Beziehungsaufbau betrachtet – mit Pflegezyklen wie im sozialen Netzwerk. |

2. Indirekte Lösung statt direkter Ablehnung | Beschwerden werden nicht direkt zurückgewiesen, sondern diplomatisch durch alternative Angebote „harmonisiert“. |

3. Dialogpflege nach Abschluss | Nach Kauf erfolgt rituelle Wertschätzung, z. B. Dank-Karte, persönlicher Anruf, symbolisches Geschenk. |

4. Zyklische Betreuung | Kunden werden nicht ständig kontaktiert, sondern in abgestimmten Intervallen im Lebenszyklus angesprochen. |

5. Reputationspflege durch Geste, nicht Lautstärke | Image wird durch stille Gesten (z. B. Hilfe bei Katastrophen, stille Spenden) aufgebaut, nicht durch PR-Kampagnen. |

5.2 Japanische Unternehmerperspektive

5.2.1 Reflexion der Glücksphilosophie THE O.

Der Mensch ist wie Bambus: biegsam, verwurzelt, wachsend im Rhythmus der Jahreszeiten.

Ein japanischer Unternehmer denkt in einem kulturellen Spannungsfeld aus:

Shintoismus und Zen-Buddhismus → Natur, Achtsamkeit, Leere, Form und Nicht-Form

Konfuzianismus → Pflicht, Ordnung, Respekt, Loyalität

Kollektivismus & Gruppenkohäsion → Harmonie („Wa 和“), Vermeidung von Gesichtsverlust

Kaizen-Philosophie → stetige, prozessorientierte Verbesserung

Langfristiges Denken → Verantwortung über Generationen, nicht nur für das Unternehmen, sondern für die Gesellschaft

Aus japanischer Perspektive werden die 7 Merkmale der Glücksphilosophie THE O. wie folgt reflektiert:

1. Das Eine-Sein als das eine Ziel aller Menschen

➡ Hohe Zustimmung – aber als kollektive Eingebundenheit, nicht als Selbstfokus.

Die Idee von „Einswerdung“ (Ganzheit) entspricht tief der Zen-orientierten Selbstkultivierung – z. B. im Konzept von Ikigai („Lebenssinn“).

Allerdings wird sie nicht individualistisch, sondern kontextuell verstanden: In der Harmonie mit der Gruppe, der Rolle und der Umgebung findet der Mensch seine Ganzheit.

„Ein Mensch ist ganz, wenn er in Stille arbeitet, ohne sich selbst zu zentrieren. Eins ist, wer den Platz kennt, an dem er dient.“

2. Wandel als die eine Ursache aller Veränderungen

➡ Sehr hohe kulturelle Deckung.

Wabi-Sabi, die Ästhetik des Unvollkommenen und Vergänglichen, spiegelt das tiefe Verständnis des ständigen Wandels.

Auch wirtschaftlich wird Wandel als Chance zur Verbesserung (Kaizen) gesehen.

„Die Form ändert sich, aber der Geist bleibt. Veränderung ist wie das Meer – man muss seinen Rhythmus verstehen, nicht dagegen schwimmen.“

3. Selbstregulation als das eine Prinzip

➡ Vollständige kulturelle Übereinstimmung.

Selbstkontrolle, Zurückhaltung und Disziplin sind zentrale Tugenden. Das japanische Prinzip „Gaman“ (Geduld, Würde im Aushalten) ist eine Form tiefer Selbstregulation.

„Man verliert nicht die Fassung. Man verliert das Gesicht, wenn man die Fassung verliert.“

4. Einzigartigkeit als die eine Eigenschaft

➡ Wertschätzung da, aber funktional, nicht expressiv.

Einzigartigkeit wird nicht nach außen getragen, sondern ist etwas, das im Dienst der Perfektion der Aufgabe aufscheint.

Individualismus ist zurückhaltend, aber authentische Meisterschaft (Shokunin-Geist) wird geschätzt.

„Du musst nicht besonders sein. Du musst das, was du tust, besonders machen.“

5. Sozioöklogisches System als die eine Relation

➡ Volle Zustimmung.

Zwischenmenschliche Beziehungen sind ritualisiert und strukturell extrem wichtig. Hierarchien (Senpai-Kohai) sind formale Systeme zur Orientierung und Wertschätzung.

Ein Unternehmen ist ein „ie“ (Haus, System, Verantwortungsgemeinschaft).

„Die Organisation ist wie eine Familie. Aber du musst deinen Platz darin genau kennen.“

6. Bedürfnispanarchie als die eine Ganzheit

➡ Starke kulturelle Deckung.

Japanische Unternehmen denken in Zyklen, Rhythmen, Langfristigkeit (oft über Generationen). Krisen werden nicht als Störung, sondern als notwendige Phase gesehen.

Ein gutes Beispiel ist der Wiederaufbau nach dem Tōhoku-Erdbeben – systemisch, ruhig, iterativ.

„Zuerst fällt das Blatt. Dann wächst der Baum.“

7. Frieden als der eine Wert

➡ Extrem hohe kulturelle Resonanz.

Frieden („Wa 和“) ist ein kultureller Leitwert, sowohl im Team als auch im öffentlichen Auftreten.

Konflikte werden gemieden oder subtil gelöst. Die Harmonie ist wichtiger als Effizienz.

„Lauter Fortschritt ist kurz. Leiser Frieden ist dauerhaft.“

Fazit:

Ein erfolgreicher japanischer Unternehmer würde die Glücksphilosophie THE O. fast vollständig als anschlussfähig empfinden, sofern es in kultureller Bescheidenheit und kollektiver Verantwortung gedacht wird.

„Nur wer die Form ehrt, darf sie wandeln. Nur wer das Ganze versteht, darf es verbessern.“

6.2.2 Handlungsanleitungen für Wertschöpfungsfunktionen

a) Unternehmensführung

Handlung | Beschreibung |

1. „Stille Leitung“ vor Aktion | Führungskräfte beginnen Meetings mit einem Moment der Stille oder Reflexion, um Präsenz und Klarheit zu fördern. |

2. Kyosei-Denken einführen | Entscheidungen werden im Sinne des „Kyosei“ getroffen – gemeinsames Leben und Wirken zum Wohle aller. |

3. Kata-basiertes Entscheidungsverhalten | Entscheidungen folgen klaren Mustern (Kata), die Sicherheit und Kohärenz im Wandel geben. |

4. Mentorenkreise statt Einzelcoaching | Wissen und Haltung werden in kleinen Kreisen weitergegeben, in denen ältere Führungskräfte leise führen. |

5. Friedensindikatoren nutzen | Einführung nicht nur von KPIs, sondern auch von „KHI“ – Key Harmony Indicators (z. B. Stimmung, Spannungsniveau, Vertrauen). |

b) HR & People Culture

Handlung | Beschreibung |

1. Lebenslange Entwicklungswege statt Karriereleitern | Personalentwicklung als „Do“ (Weg) statt Zielsystem: Förderung des inneren Wachstums. |

2. Ikigai-Interviews | Regelmäßige Gespräche, in denen Mitarbeitende ihren inneren Sinn und Beitrag im Unternehmen reflektieren. |

3. Gaman-Trainings | Trainingsformate zur Entwicklung von Ausdauer, Geduld, Verantwortung – ohne Zwang, mit Würde. |

4. Ritualisierte Begrüßungen und Abschiede | Formale Wertschätzung am Anfang und Ende des Arbeitstags (z. B. gemeinsames Verbeugen, Dankrituale). |

5. Rollenbewusste Rückmeldesysteme | Feedback wird entlang von Rollenverantwortung und Beziehungsgleichgewicht kultiviert – nicht konfrontativ, sondern respektvoll. |

c) Produktion & Operations

Handlung | Beschreibung |

1. Kaizen-Zyklen als Achtsamkeitsschulung | Verbesserung wird als spirituelle Übung betrachtet – tägliche kleine Korrekturen mit Hingabe. |

2. Shokunin-Tage | Wöchentliche Einheiten zur persönlichen Meisterschaft: Techniken, Haltung, Respekt vor Material & Prozess. |

3. Taktgefühl statt Taktzeit | Produktionsrhythmen orientieren sich nicht nur an Output, sondern auch an stimmigem Tempo und Energiefluss. |

4. Leise Qualitätsprüfung | Qualitätsprüfungen werden in ruhiger Atmosphäre mit hoher Konzentration durchgeführt – ohne Hektik oder Schuldzuweisung. |

5. Achtsame Reinigung als Teil des Prozesses | Reinigung und Pflege der Arbeitsmittel sind Teil der Wertschöpfung, nicht nur Vorbereitung oder Nacharbeit. |

d) Kommunikation & Marketing

Handlung | Beschreibung |

1. Storytelling mit Ikigai & Meisterschaft | Markenkommunikation zeigt tieferen Sinn und lange Reise – nicht nur Nutzen oder Emotion. |

2. „Ma“-basierte Kampagnenplanung | Gestaltung mit Pausen, Leere und Raum („Ma“) – keine Reizüberflutung, sondern rhythmische Wirkung. |

3. Zurückhaltendes Branding | Logo, Sprache und Auftritt drücken Bescheidenheit und Ruhe aus, nicht Lautstärke oder Dominanz. |

4. Verzicht auf aggressive Vergleiche | Keine direkte Abwertung von Konkurrenz – Werbung erfolgt über Eigenstärke, nicht Konfrontation. |

5. Kunden als Co-Weggefährten darstellen | Kunden werden als Teil des „Do“ (Weges) inszeniert – nicht als Könige, sondern als Partner auf Augenhöhe. |

e) Vertrieb & Market Relations

Handlung | Beschreibung |

1. Formvollendete Begrüßung und Verabschiedung | Jeder Kontakt beginnt und endet mit ritueller Höflichkeit, was Vertrauen und Wertschätzung ausdrückt. |

2. Geduldige Gesprächsführung (Gaman im Service) | Beschwerden werden mit maximaler Geduld und innerer Ruhe aufgenommen – ohne Reaktion, mit Haltung. |

3. Respektvoller Umgang mit Unsicherheit | Wenn keine Lösung sofort verfügbar ist, wird nicht improvisiert, sondern Verantwortung mit Demut übernommen. |

4. Service-Rückfragen als Lernchance | Nach Betreuung wird nicht nur nach Zufriedenheit gefragt, sondern nach dem erlebten „Frieden“ im Kontakt. |

5. Dankesgeste nach Abschluss | Kunden erhalten symbolische Geste (z. B. Origami, Zitat, Stille-Postkarte) – Ausdruck von Verbundenheit. |

6. Monetäre Vorteile & Impact-Vergleich

Was das ganzheitliche, universale Menschenbild wirtschaftlich leistet

Die Einführung eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds ist nicht nur ethisch motiviert, sondern auch betriebswirtschaftlich relevant. Unternehmen, die aus diesem Menschenbild heraus handeln, steigern ihren Wirkungsgrad pro Ressourceneinheit, senken verdeckte Kosten und erhöhen ihre Marktresonanz – insbesondere im Kontext nachhaltiger Transformation.

6.1 Monetäre Vorteile im Überblick

Wirtschaftlicher Vorteil | Ermöglicht durch das universale Menschenbild |

Höhere Umsätze und Marktanteile | durch stärkere Markenbindung und vertrauensvolle Kundenbeziehungen |

Geringere Kosten für Fehlsteuerung, Recruiting, Kontrollsysteme | durch Selbstregulation, Sinnbindung und dezentrale Verantwortung |

Mehr Wirkung pro Ressourceneinheit | durch effizientere Energieumwandlung im Gesamtsystem (vgl. Hebelwirkung) |

Höhere Arbeitgeberattraktivität und Innovationskraft | durch kulturelle Kohärenz, psychologische Sicherheit und echte Sinnangebote |

Reduktion von Reibungs-, Konflikt- und Fluktuationskosten | durch bessere Beziehungen, stabilere Zusammenarbeit und friedensorientierte Führung |

Individuelle monetäre Beispiele für einen Business Case, ROI oder Projektwirkung befinden sich in den einzelnen Pitch-Dokumenten für die jeweiligen Funktionsbereiche im Kontext eines Projekts der Organisationsentwicklung zur Einführung eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds.

6.2 Vergleich: Ressourceneinsatz beider Menschenbilder

Am Beispiel von Führung lässt sicher der Ressourceneinsatz wie folgt vergleichen:

Dimension | Humanistisches Menschenbild | Ganzheitlich, universales Menschenbild |

|---|---|---|

Zeit | Hoch (Coaching, Führung, Beteiligung) | Sehr hoch - zusätzliche Zeit für Zyklusbewusstsein, Integration, Stille, Beziehungspflege |

Finanzen | Mittel-hoch (Personalentwicklung, partizipative Führung) | Hoch - Investitionen in Tiefenprozesse, ethische Transformation, multiperspektivische Gestaltung |

Energie | Emotional, kognitiv fordernd (Empathie, Vertrauen) | Multidimensional: emotional, spirituell, sozial, körperlich, strukturell |

Infrastruktur | Arbeitsumfeld für Selbstverwirklichung | Beziehungsräume, Reflexionsformate, Räume für Resonanz, Integration & Regeneration |

Komplexität | Moderat (fördernde Rahmen schaffen) | Hoch - Integration von Diversität, Wandel, Frieden und individuellem Sinn erfordert hohe Systemkompetenz |

Individuelle monetäre Beispiele für einen Business Case, ROI oder Projektwirkung befinden sich in den einzelnen Pitch-Dokumenten für die jeweiligen Funktionsbereiche im Kontext eines Projekts der Organisationsentwicklung zur Einführung eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds.

6.3. Auswirkungen auf den Impact (Value)

Nachfolgende ein Vergleich des ökologischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Impact (Values):

Wirkungsebene | Humanistisches Menschenbild | Ganzheitlich, universales Menschenbild |

|---|---|---|

Individuum | Hohe Motivation, Identifikation, Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen und Führungskräfte | Berührt Menschen aller Stakeholdergruppen: Tiefgreifende Verbindung mit dem Sinn des Lebens und dem persönlichen Glück, Resonanzerleben, Reifung & Transformationsfähigkeit |

Organisation | Wertorientiert, innovationsfähig, mitarbeiterfreundlich | Systemintelligent, friedensfähig, zusätzliche Bildung von Sozial- und Kulturkapital, resilienzstark, lernoffen & ethisch integriert |

Kunden & Markt | Authentische Marke, Vertrauen, Bindung | Marke als Resonanzsystem, starke kulturelle & emotionale Anziehungskraft durch Friedens- und Sinnkultur |

Gesellschaft | Vorbild für Humanität im Arbeitsleben | Wirkung über Wirtschaft hinaus - beitragend zum sozialen Frieden, ethischem Fortschritt, Zukunftsfähigkeit |

Ökologie | Verantwortung im Rahmen gesetzlicher Standards | Ko-Evolution mit natürlichen Systemen, regeneratives Wirtschaften, Förderung von Lebensfähigkeit |

Resilienz | Hoch bei stabilen Umfeldern | Sehr hoch auch bei multiplen Krisen - durch zyklisches, systemisches, regeneratives Denken |

Vertiefungen zur ökologischen Wirkungsebene:

Humanistisches Menschenbild: Nachhaltigkeit wird meist im Kontext individueller Verantwortung verstanden. Umweltmanagement ist oft Compliance-getrieben und orientiert sich an Effizienz oder externen Vorgaben.

Ganzheitliche, universale Menschenbild: Die Organisation versteht sich als Teil eines größeren ökologischen Systems. Es wird nicht nur Schaden vermieden, sondern Lebensfähigkeit aktiv gefördert. Ökologie ist nicht Ressource, sondern Beziehung.

Individuelle monetäre Beispiele für einen Business Case, ROI oder Projektwirkung befinden sich in den einzelnen Pitch-Dokumenten für die jeweiligen Funktionsbereiche im Kontext eines Projekts der Organisationsentwicklung zur Einführung eines ganzheitlichen, universalen Menschenbilds.

7. Zusammenfassung & Toolbox

Was bleibt – und wie Sie weitergehen können

Die nachhaltige Transformation gelingt nicht durch einzelne Maßnahmen oder Strategien. Sie gelingt, wenn wir unser Verständnis vom Menschen – und seine Rolle in Systemen – grundlegend überdenken. Das ganzheitliche, universale Menschenbild bietet dafür einen Bezugsrahmen, der Orientierung, Kohärenz und Wirksamkeit miteinander verbindet.

7.1 Was Sie mitnehmen können

Menschenbilder wirken systemisch – sie bestimmen, wie geführt, entschieden und kommuniziert wird.

Das ganzheitliche, universale Menschenbild erweitert die humanistische Perspektive um Beziehung, Sinn und Systembewusstsein.

Es ermöglicht mehr Wirkung bei weniger Reibung – ökonomisch, ökologisch, sozial.

Seine Anwendung zeigt konkrete Hebel in allen Unternehmensfunktionen.

7.2 Toolbox zu einem OE-Projekt

Dieser Beitrag bietet Ihnen die Grundlagen. Wenn Sie sich vertiefend mit der Frage befassen wollen, das Grundlagenwissen in Ihre konkrete Unternehmenspraxis zu übertragen, dann haben Sie kostenfreien Zugang zu verschiedenen Tools in meinem Blogbeitrag zu einem entsprechenden Projekt der Organisationsentwicklung.